전남 강진군 도암면

피가 끓을 때로 끓었던 대학시절 나의 삶은 분노와 그 분노를 해결할 방책을 찾기 위해 눈을 부라리고 다녔다. 군인을 가장 싫어하면서도 군복을 입었고 신발은 검정 고무신을 신고 다녔다. 독특한 내 옷차림을 본 다른 아이들의 수근거림은 한없이 단순했다. “저기 미친놈 간다” 광분의 시절이었다.

시위를 하고자 해도 끼어주는 이도 없었고 관심 있는 이들도 없어 보이는 대학을 다녔다. 억울했다. 신 새벽을 깨우며 논밭으로 달려가는 부모님에게서 나는 희망을 보기보다는 절망을 먼저 통감했었기 때문이다.

이놈의 세상을 갈아엎어야 희망이 보일 것 같다는 생각이 강렬했다. 그때 누군가가 내게 노크를 해왔다. 같은 학과도 아닌데 이상스런 내 행동에 눈길을 주며 선한 마음으로 시집을 내게 선물했다. 그 이름이 가물거리지만 그 친구는 지금 어디에 있을까 궁금하다.

특히 “다산초당 가는 길”이라는 시속에 응축된 말씀의 사원들이었다. 길게 써 내려간 서간문 형식을 지닌 그 시에서 나는 이 나라의 지명이 이토록 간결하게 정리될 수 있다는 것이 경이로웠고, 대저 다산이라는 이가 수원화성을 축조하는데 새로운 기계를 만들어 내고 천주학을 신봉하다 버림 받고 유배지에서 600여권의 책을 지었다는 것 말고 아는 것이 없었는데 이 책에서는 다산을 통해 나의 삶이 얼마나 배부른 삶인지, 깨닫게 해 주었다.

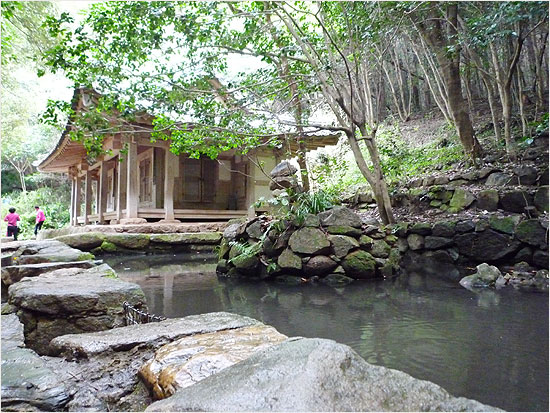

해서 그 시처럼 다산 초당을 향해 떠나 보았다. 그 초당은 초가집이 아니라 기와집이었지만 허름하기 짝이 없었고, 한 낮에도 햇볕이 들지 않는 음습하기 짝이 없는 곳이었다. 초당으로 오르는 길은 전혀 본 적 없는 삼나무들이 우거져 있어 더욱 낯설어 보이기만 했다.

그리고 수만 갈대의 웅성거림이 마치 기병을 하는 병사처럼 보인다는 장검 같은 도암만에는 갈대가 사라지고 간척지만 염분을 배출하며 변해가고 있었다.

세월이 지난 후 다시 초당을 찾았을 때는 일견 다산의 삶을 조금이라도 이해할 수 있는 시절이었다. 그가 지었다는 애절양이라는 시가 민중시의 연원이었을 것이라는 추측은 면앙정 송순이 지은 전가원(농가의 원한)이라는 시를 통해 시초가 아님을 아는 나이이기도 했다.

하여튼 다산의 18년 유배지를 찾는 기분은 늘 달랐다. 하지만 음습하기 그지없는 마음처럼 한 번도 그 숲에서 해맑은 다산을 만나기는 어려웠다. 그러다 얼마 전 다산초당을 들렸다. 한줄기의 빛이 들어오는 느낌을 받았다. 그것은 내 감각에 의한 것이 아니라 초당을 오르는 길섶에 붙어있는 한편의 시에서 그런 착시 현상을 느낀 것이라는 것을 깨닫는데 그리 오래 시간이 걸리지 않았지만 그래도 그 순간 초당에서 빛을 본다는 설레임은 아직도 유효하다.

정호승시인의 ‘뿌리의 길’이라는 시를 보면서였다. 초당으로 오르는 길, 흙은 거의 보이지 않았고 대부분이 소나무와 삼나무의 뿌리로 이뤄진 길이었다. 얼마나 많은 이들이 다산 선생을 뵈었을까 라는 생각이 들어 사뭇 기쁘기도 했지만 한편으로는 저러다가 이 나무들도 다산처럼 우뚝 섰다 또 쓰러지겠지 하는 걱정이 앞서기도 했다.

매일 듣는 뉴스는 암울하고 신문에서 희망을 찾는 것은 우물에서 숭늉을 찾는 것과 진배없음을 알면서도 말이다.

그날따라 그이가 차를 달였다는 다조도 마치 숯불을 얹은 것처럼 붉게 타오르고 있었고, 그가 길어 먹었다는 샘물은 봉긋이 새로운 물을 토해내고 있었다. 정석이라 새긴 글씨도 한 치의 흐트러짐 없이 거기 그대로 있었으며, 연못의 물도 콸콸거리며 대나무 대롱에서 못으로 떨어지고 있었다. 무위자연이나 무릉도원을 연상하는 연지의 석가산도 푸른 이끼로 치장을 하고 있었다.

다산과의 만남은 그가 곡진한 삶을 살아왔던 여정과의 만남이었다. 사방의 일들로 가득한 세상에서 서랍정리 조차 못하고 스케줄마저 소화해내지 못하는 내게 그가 준엄한 목소리로 토해내는 “너 자신을 잘 간수하라! 그러기 위해서는 먼저 서랍 정리를 잘하라”는 일갈로 돌아왔다.

늘 가보는 유적지이면서도 갈 때 마다 새롭게 느껴지고 그이의 말씀을 들으며 돌아오는 길은 너무나 가뿐하였다. 다산이 혜장스님을 만나기 위해 걸었던 백련사로 가는 길서에 차꽃들도 어여쁘게 피어났다. 가을이 생략되어 버릴 것 같은 오늘 초당을 한번 찾아 볼 일이다. 다산초당 가는 길이라는 시를 한번 읽고서 말이다.

저작권자 © 시민의소리 무단전재 및 재배포 금지