[007]씨리즈, 이안 플레밍이 1953년 첫 007소설[카지노 로얄]의 초판이 한 달 만에 매진되고 세계적으로 600만부가 팔리면서 ‘007신드롬’을 일으켰단다. 66년까지 14편을 간행했는데, 그게 영화로는 62년 첫 작품 [살인번호]부터 올해 [스펙터]에 이르기까지 24편이 만들어졌다. 65년[썬더볼 작전]부터 우리나라에도 ‘007신드럼’이 일어났다. 그때부터 2015년[스펙터]까지, 약간 야하고 멋진 포스터를 눈에 새겨 넣으며 빠짐없이 007을 만났다. 그러니까 지난 50년을 007영화와 연래행사 치르듯이 함께 더불어서 살아온 셈이다.

그 세월을 꿋꿋이 이어온 007영화도 대단하지만, 나의 007-중독증도 구제불능이었다. 이 중독증을 가만히 들추어 보았더니, 아마 오프닝 장면의 특유한 007 주제음악에 흐느적거리는 실루엣이 주는 뇌쇄적인 설레임, 그리고 수많은 본드 걸의 매혹적인 자태와 닥터Q의 특이하고 새로운 무기를 향한 호기심인 듯하다. 2000년 1월 [박하사탕]에서 시작한 내 영화이야기가 300편을 훌쩍 넘어섰는데, 아직까지 007을 한 번도 이야기하지 않았다. 왜 그랬을까? 기억을 좀 더 세심하게 더듬어 보았다. 70시절까진, 007을 보고나선 친구들에게 재잘거렸는데, 80시절 이후론 별로 그러하지 않았다. 80시절은 안팎으로 너무 우울하고 팍팍해서였을까? 아니면 세상을 보는 눈이 달라져서 그런 오락영화를 재잘거리지 않게 된 걸까? 그 설레임과 호기심 때문에 007을 보긴 보지만, 80시절 언젠가부터 007은 단순한 눈요기요 킬링타임이었다. 이번 [스펙터]도 역시나 그랬다.

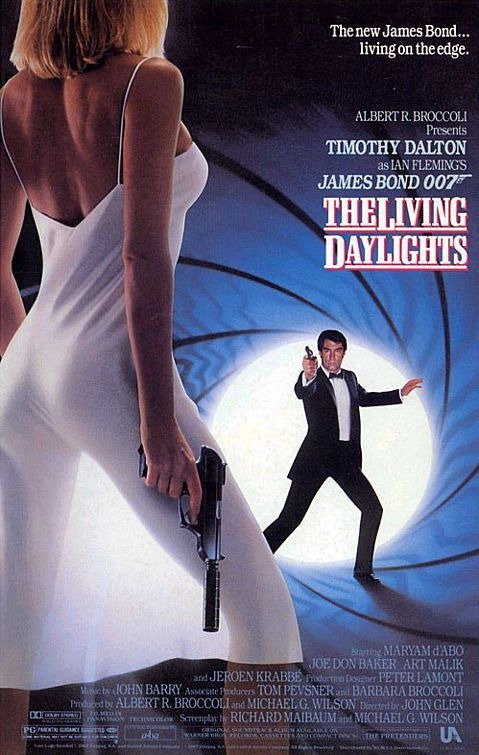

그래서 007을 빠짐없이 보아왔지만, 제임스 본드는 내게 ‘숀 코너리와 로저 무어’뿐이다. 숀 코너리는 내게 최고의 우상이다. 007에서는 그저 007로만 좋아했을 뿐이었는데, [바람과 라이온]에서 북아프리카 유목민 족장으로 그 멋진 수염이 어우러진 카리스마에 압도당해 넋을 빼앗겼다. 그리스 최고신 ‘제우스’가 아마 저런 풍모였으리라! 그 뒤로 그를 향한 환상으로 그의 영화를 마구 찾아다녔다. 그러다가 마침내 [붉은 10월]! 이 영화는 숀 코너리 말고는 아무 것도 생각나지 않는다. 내 눈은 그 뒤만 졸졸 따라다녔다. 위엄이 넘치는 그 모습은 그대로인데, 이번엔 [바람과 라이온]보다도 훨씬 업그레이드이다. 짙고 두터운 남색의 최고급 해군제복! 반듯이 짧게 쳐올린 새하얀 백발과 단정한 하얀 수염! 동토의 땅 시베리아 벌판에서 휘몰아치는 눈보라에 어느 바닷가, 거대한 잠수함에 올라선 해군제독은 짙은 눈썹에 매서운 눈매의 내쏘는 눈빛으로 두툼한 입술을 굳게 다물었다. 그 엄정하게 당찬 모습에, 유목민 족장의 이슬람 복장은 초라해 보였고, 중세 봉건왕실의 호화찬란한 복장은 거추장해 보였다. 실제든 환상이든, 사진으로든 영상으로든 남녀 누구든, 내가 지금까지 만난 모든 사람 중에서 ‘존엄과 매력’을 한 몸에 갖춘 가장 이상적인 사람, 전무후무 [붉은 10월]의 숀 코너리!!!

잠시, 정신줄을 놓쳤다. 숀 코너리의 이름을 들먹이자마자, 그 [붉은 10월]의 환영이 불쑥 떠올랐다. 냉수 마시고 정신 차리고, 다시 007로 돌아갑니다. 007로 재잘거리던 그 추억을 못 잊어서 그 옛 영화를 보았더니, 그 때 그 장면들이 싱겁기도 하고 유치하기도 했다. 그 재미가 ‘화려함과 요란함’에만 그쳤기 때문이리라! 지난 30~40년 동안 그 쪽으론 기술과 기법이 눈부실 정도로 발달했다. 더구나 007과 엇비슷하면서도, 새로운 재미와 알찬 내용에 액션과 스피드를 훨씬 생생하게 보여주는 영화들이 수없이 나타났다. 톰 크루즈의 [미션 임파서블]씨리즈와 맷 데이먼의 [본]씨리즈가 그 대표다. 그래서 007도 새로운 변신으로 다니엘 크레이그를 픽업했을 것이다. 그 동안의 제비족 스타일을, 2006년[카지노 로얄]부터 격투기 스타일로 바꾸었다. 처음엔 뜨악했다. 그런데 만나보니, 이러나저러나 별 볼 일이 없을 바에야 그렇게 엉뚱하게 바꾸어도 손해 볼 게 없었겠다. 그의 다부진 액션과 강렬한 스피드가 가히 인상적이었다. 제이슨 스테덤과 막상막하다. 그렇게 네 편의 영화로 10년을 이끌어왔다.

<예고편> http://movie.daum.net/moviedetail/moviedetailVideoView.do?movieId=79772&videoId=48566&t__nil_VideoList=thumbnail

그런데 그마저도 지난 [스카이 폴]에서 그가 ‘늙었다’는 느낌이 화악 밀려왔고, 이번엔 더 심해졌다. 스스로도 007을 그만 두겠단다. 그리고 왠지 [스펙터]의 제목에서도 007을 이걸로 마무리하려나 싶은 느낌을 받았는데, 내용에서도 여기저기에서 그런 냄새가 물씬 풍긴다. 스펙터Spectre, ‘유령 · 요괴’라는 뜻이다. 007을 처음 만났을 때부터 악당의 우두머리로 불려온 사람인데, 자기 모습을 보여준 적이 한 번도 없었다. 그의 ‘스펙터’라는 별명이나 그림자만 틈틈이 스쳐지나 갔는데, 이번엔 그가 모습을 드러내서 007과 한 판 피터지게 맞짱을 뜬단다. 그 호기심이 불끈 솟았다. 그러나 그 동안의 다른 악당들과 별로 다를 바 없었다. 끝내 사로잡히고 만다. 그래서 007이 이 영화로 마지막인가 싶었다. 그대로 죽였다면, 007영화를 이번 24편으로 ‘50여 년 대단원의 막’을 내린다고 볼 수도 있을 텐데, 죽이지는 않았다. 007영화 자체가 끝장을 보았을까? 또 다른 변신을 시도할까?

우리에겐 너무나 억울하고 서러운 ‘한국전쟁’을 마무리하고, 뒤이어지는 60 70 80시절의 지구촌은 온통 극단적인 빨갱이와 파랭이로 서슬 퍼렇게 으르렁 대는 ‘냉전’의 짙은 그늘로 뒤덮인다. ‘철의 장막’, 그 숨 막히는 억지를 상징하는 하나가 007영화였다. 겉으론 화려하고 요란했지만, 그게 화려하고 요란할수록 그 냉전시대가 얼마나 극악한 것인지를 반증해 줄 따름이다. 그런 영화와 함께 보낸 50여 년의 세월을 돌이켜 보면서, 아직도 냉전의 수렁에서 허우적대는 우리나라를 생각하면, 나오느니 검게 타버린 한숨뿐이다. “우린, 언제까지 이렇게 살아야 하나!”

저작권자 © 시민의소리 무단전재 및 재배포 금지