흐르는 세월은 어찌 할 수 없나 보다. 머리털에 희끗희끗 흰색으로 색칠이 될 양이면 자신도 모르는 사이에 깜짝깜짝 놀란다. 심지어는 거울을 보면서 자네가 도대체 누구이신가 하는 물음을 던질 때도 있다. 아무리 보아도 딴 사람이라는 생각이 든다. 이미 흰색으로 칠하고 난 머리털은 세월의 무게일 것이리라. 우는 풀벌레 소리에 가을은 책상과 가까워지고 있는데, 흐르는 세월을 어찌 머무르게 할 수 있겠는가 하면서 읊었던 시 한 수를 번안해 본다.

白髮(백발) / 송강 정철

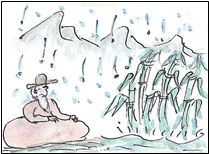

산 속에 내리는 비 대나무를 울리고

풀벌레 우는 소리에 책상과 가까운데

흐르는 세월 속에서 흰머리를 어찌하랴.

山雨夜鳴竹 草蟲秋近床

산우야명죽 초충추근상

流年那可駐 白髮不禁長

류년나가주 백발불금장

흰 머리털 많이 자랐으니 막을 길이 없구나(白髮)로 제목을 붙여본 칠언절구다. 작자는 송강(松江) 정철(鄭澈:1536~1593)이다. 위 한시 원문을 의역하면 [산 속에 내리는 비는 밤새도록 대나무를 울리고 / 우는 풀벌레 소리에 가을은 책상과 가까워지는구나 // 흐르는 세월을 어찌 머무르게 할 수 있으랴만 / 흰 머리털 많이 자랐으니 막을 길이 없구나]라는 시심이다.

위 시제는 [흰 머리를 보면서]로 번역된다. 나이가 들이도 늙었다는 생각을 하기가 쉽지 않다. 항상 젊었다는 생각하면서 사는 일은 흔히 볼 수 있는 현상이다. 그러나 막상 거울을 쳐다보면서 삿갓 김병연의 시 [간경刊鏡]을 생각해 본다. [백발이시여! 자네가 김진사가 아니던가]라는 첫구절이다. 거울을 보면서 백발과 한 참 대화 나누는 멋진 시상이다. 시인도 거울을 보면서 흰 머리털을 보면서 그런 생각을 했던 모양이다. 산 속에 내리는 비는 밤에 대나무를 처량하게 울리고, 풀벌레 소리에 가을은 책상과 점점 가까워진다고 했다. 백발은 늙음의 상징처럼 대명사로 써왔음도 상기한다. 그런 백발과 대화를 했다면, 아니 대화의 상대로 시상을 전개했다면 대단한 시적인 착상이 아닐 수 없다. 화자는 백발을 보면서 자기 회환에 젖으면서 이제 더 이상을 막을 길이 없다고 자포자기하는 모습을 본다. 흐르는 세월을 어찌 머무르게 할 수 있으랴, 이제는 많이 자란 흰 머리털을 그만 막을 길이 없구나 하는 시상이다. 인생의 꼬리표인 백발이라는 딱지를 더 이상은 뗄 수도 없고, 나이를 되돌릴 수는 더욱 없으리라.

위 감상적 평설에서 보였던 시상은, ‘산 속 비 대나무 울려 가을 책상 풀벌레 소리, 흐른 세월 멈출 수 없고 흰 머리 감출 수 없네’라는 시인의 상상력을 통해서 요약문을 유추한다.

==================

작가는 송강(松江) 정철(鄭澈: 1536∼1593)로 조선 중기의 문신이자 시인이다. 12세 되던 1547년(명종 2) 양재역 벽서사건이 터지면서 다시 을사사화가 벌어졌다. 이 여파로 아버지는 경상도 영일로 유배됐고, 맏형은 이때 장형을 받고 유배 가던 중에 32살의 나이로 요절했던 불운이 닥쳤다.

【한자와 어구】

山雨: 산 속에 내리는 비. 夜: 밤. 鳴竹: 대나무를 울리다. 草蟲: 풀벌레 소리. 秋近床: 가을은 책상과 가까워지다. 곧 가을이면 책상에서 공부한다. // 流年: 흐르는 세월. 那: 어찌. 可駐: 가히 머물지 않다. 白髮: 백발. 흰머리. 나이가 들어 늙었다. 不禁長: 자람을 막을 길이 없다.