작가를 만나는 일은 쉽지 않았다. 취재요청 메시지를 보내도, 전화를 해도 묵무부답(黙無不答)이었다. 몇 년도 더 지난 도록에 실린 닥으로 표현한 작품에 끌려 결국은 인터뷰 요청을 받아들인 작가를 만나는 날, 깜짝 놀랄 수밖에 없었다. 이미 얼굴을 알고 있는 작가였기 때문이다. 웃음이 나왔다. 며칠 전, 지산동 특수부위전문점에서도 잠깐 얼굴을 보고 인사를 할 정도로 근거리에서 우리는 자주 만나고 있었던 것이다.

장동 로터리 근처에 작가의 작업실이 있었다. 이전까지 그 앞을 지나다니며 한 번도 올려다보지 못했던 화실이 작가의 설명을 듣고 보니 몇 년이 넘도록 3층에 자리하고 있었다.

정리정돈이 가지런히 되어있는 작업실이었다. 포장이 되어 벽마다 켜켜이 세워져 있는 작품들이 슬픔보다는 비애가 더 느껴졌다. 이미 간절히 원하는 누군가에게 실려가 그 사람만을 위해 벽에 걸려있어야 할 작품들이었다. 작업대 위에는 닥을 작업하기 위해 조각하다만 석고들이 즐비하게 놓여 있었다.

현관 입구. 작은 창문이 열려있어 문을 닫으려 하자 작가가 낮은 목소리로 말한다. 화분들 때문에 열어두었어요. 문 닫으면 죽어요.

전업 작가로 살아온 시간들 속엔 어머니가 있어

작가는 조선대학에서 회화를 전공했다. 초등학교 2학년 때부터 마음을 다해 온 그림이다. 작업의 모태는 어머니다. 몇 년 전 작고한 어머니의 사랑은 작업 어디에서나 심연으로 돋보인다. 군대에서 실명한 아버지에 대한 어머니의 사랑, 작가 자신에 대한 밑 모를 어머니의 사랑. 어느 부모가 자식에 대한 사랑을 아낄까하는 생각을 하지만 작가는 ‘어머니의 사랑은 무엇으로도 표현할 수 없다’고 단언한다.

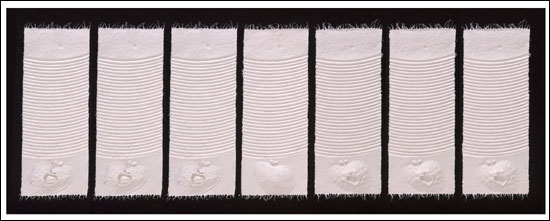

2007년 전시한 ‘닥을 사랑한다’에서는 어머니에 대한 사랑이 작품마다 배어난다. 닥과 빨래판을 어머니로 표현했다. 일일이 찢어 닥을 선별하고, 선별해진 닥을 물에 띄우고 다시 건져 올려 바람에 말리는 작업은 며칠을 소요하지만 작가는 아낌없이 시간을 투자한다. 어머니의 사랑은 결코 시간과 공간을 계산하지 않았으므로.

작품 안에는 어머니의 생애가 보인다. 지순한 사랑을 표현하는 방법은 흔들리는 물결 위에 둥그런 선으로 표현된다. 시간이 보이고 꽃과 달, 산, 들, 흐르는 물이 보인다. 어머니가 이 세상을 마지못해 떠나던 날도 삐뚤빼뚤 각인되어 있다.

작가는 말한다. “죽어서도 엄마를 다시 만나고 싶다. 아니, 다시 태어나도 엄마의 딸로 태어나고 싶다. 살아서 못했던 것, 마음을 아프게 했던 것 모든 것들. 다시 만난다면 용서를 구하고 싶다.” 작가의 어머니가 들리지 않는, 보이지 않는 모습과 목소리로 말한다. 딸아, 네가 내 딸로 태어나 주어서 너무나 고맙구나. 네가 있어 엄마는 살아 있는 동안 감사했고 충분히 행복했단다.

왜 내가 상처를 받아야 하는지 이제는 대답을 들어야 할 때

작업실에 가지런히 정리되어 있는 포트폴리오를 보며 심연 깊숙이 산재되어 있는 작가의 마음을 읽는다. 겉으로는 굳세고 강력해 오히려 담대해 보이는, 보이지 않은 담이 쳐놓은 작가의 이야기이다. 어디든 씩씩하게 배 내밀고 좋지 않은 일일 수록 찾아가지만 작업의 흔적에는 한없이 여리고 우울한 작가의 마음이 보인다.

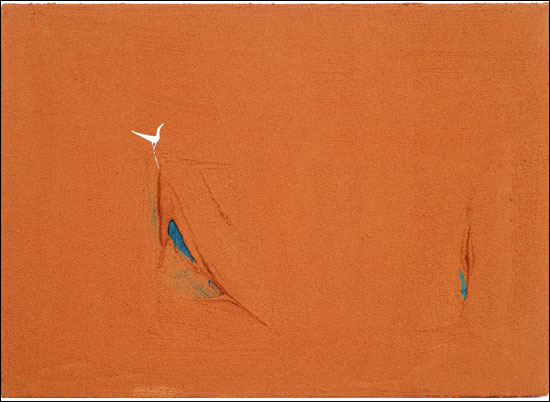

<내 마음의 파장 Ⅱ>에서는 공간 깊숙이 퍼져가는 울림을 본다. 날개 접은 작은 새 한 마리, 폭풍의 눈에 앉아있다. 스스로를 달래는 파장이다. 마음 안 진동이 너무나 크고 깊어 작가는 차라리 폭풍의 눈으로 새 한 마리 앉혀 두었다. 작은 새는 작가 자신이다. 사람들의 마음에 스스로를 달래고, 달랜 만큼 유리 막 안에 가두어 두었지만 차마 스스로는 어찌할 수 없어 주저앉았다. 파장은 온 화폭 안을 헤집을 정도로 크고 깊으며 원심을 벗어날수록 더 굵어진다. 달랠 기미도 소멸될 기미도 보이지 않는다. 우울하다. 상처가 너무 깊어 어찌할 수가 없다.

시간의 흔적, 사랑의 흔적을 찾아 나서다

어머니가 사용하던 손 때 묻은 빨래판은 오브제가 되어 가장 빛나는 모습으로 작가의 명함이 되고 그림이 되고 석고로 변신한다. 어머니의 사랑의 깊이가 너무나 깊고 견고해 보이지 않는 곳에서도 작가를 향해 말하고 빛으로 이끌어준다. 가장 한국적인 멋인 빨래판의 자연스러운 울림이 가장 한국적인 닥과 자연스러움으로 서로 얽혀 어머니의 마음은 작가의 통곡으로 이어진다. 어머니가 살아 온 생애가 담겼다. 저 부드러운 유선을 유지하기 위해 어머니는 얼마나 많은 날들을 눈물로 밤을 지새웠을까. 사랑이라는 미명 아래 얼마나 많은 희생을 강요당했을까. 같은 여성으로서의 어머니의 삶이 작가의 가슴에 못이 박힌다.

작업 어디에도 역시 새 한 마리는 여전히 비상하고 있다. 새는 이제 어머니이기도 하고 작가 자신이기도 하다. 어머니는 한 마리 새가 되어 작가의 머리 위를 날고 작가 역시 새가 되어 어머니를 찾아 길을 떠난다.

자연의 소리 역시 간절하다. 세상의 모든 보이지 않은 소리를 맘껏 담고 있다. 그 짙은 소리의 파장이 그녀만의 파장을 만들어냈는지도 모른다. 각지고 심하게 모서리 진 마음과 소리들이 모여 음각이 되고 양각이 되어 서로 마음으로 잇닿는다. 작업 안에서 작가는 이미 자연의 일부가 되었다. 새가 되어 훨훨 자신만이 원하는 세상으로 날아간다. 이미 날개를 펴고 부리는 하늘을 향하고 있다.

문의 : 019-225-5292

에필로그

지리산에 다녀왔어. 폭우가 내리는 소리를 들으며 밤새 뒤척였어. 눈을 떠 창을 열면 계곡의 물 흐르는 소리가 전부야. 소리로 모든 것들이 깨어나고 느껴져. 하늘의 별들은 한없이 무릎 아래 은 조각으로 쏟아졌어.

잠의 끝에 이르기 전에 걷는 길은 끊어졌어. 바람이 산 속을 잠재우고, 혼자서 키가 크는 나무 위에 그대가 기르던 새는 날아오르지 않았어. 그리움의 아슬한 끝도 잡히지 않았어. 그대 사는 숲의 쟁쟁한 소리. 다가서면 무수한 빛의 입자로 허공으로만 날아올랐어.

바람이 홀로 깨어있는 산 속. 어둠에 싸여 나무는 그림자가 길었어. 나의 가슴을 뚫고 그대의 목소리가 흩어지고 앞뒤로 문이 닫혀. 그대가 밟고 간 어두운 산의 한 쪽 끝. 어둠 속에 그대의 모습이 홀로 남아 어둠을 이고 선연하게 일어나. 일어나고 있어.